SOPHOS y yo

Me dirijo al trampolín, subo, tomo impulso, estoy volando y en el aire me preparo para la zambullida, caigo. No es una piscina sino un lugar lleno, abarrotado de libros, así que pregunto al primero que veo: dónde y cuándo. Recibo una respuesta inmediata: SOPHOS.

No puedo creerles a mis ojos. La primera vez que supe de esta librería era diciembre hace veinte años, recién abierta en su primer local, y estaba fascinada con tan solo la posibilidad de hacer pedidos de los libros que yo quisiera. Todos aquellos títulos que había escrito mes tras mes de autores desconocidos pero que de acuerdo a las reseñas, debías leer; o de otros, a quienes quería seguir como una fanática. La iniciativa me pareció de otro mundo y entre mí lo único que pude desearles fue: “Tiene que ser una empresa exitosa”. “no puede fallar” “no”. Y hasta hice clavito y doble.

De lo contrario tendría que regresar a mis prácticas del pasado que contaré en detalle porque esta generación de lectores debe saber lo que significa tener las novedades a la mano y poderlas adquirir casi en ese mismo instante. Llamar para una entrega a domicilio: impensable.

Me asalta en este momento un título que se volvió hasta chiste: El palacio de las blanquísimas mofetas de Reinaldo Arenas. No sé si por lo curioso del nombre, todo viajero-lector-amigo de confianza recibió el mismo encargo por años: “Tráeme el palacio… “. Pasaron años antes de poder adquirirlo porque solo cuando el autor adquirió notoriedad, se hizo una película relatando su vida, sus libros fueron reimpresos.

Nadie podrá imaginar que si querías contar con una considerable provisión de libros, no uno o dos, sino los suficientes para leer y leer, y atesorar, tenías que viajar. Sí, ese era un sueño recurrente cuando observabas que tu torre de material se achicaba peligrosamente. Entonces los ahorros se ponían a disposición de México, D.F. y sus librerías. Una vez al año, no había otra salida. La más codiciada era Gandhi con aquellas pilas desordenadas que desafiaban la gravedad y donde te movías en espacios estrechos pero colmados. Tantos títulos en rebaja. Qué impotencia saber que no alcanzaríamos a leer sino unos cientos.

Por supuesto que conseguías en Guatemala pero quien conoce a los aficionados de algo, lo que sea, sabrá que nunca están conformes. Siempre quieren más y ese era el principal problema. Llegabas a agotar los títulos existentes en la oferta local y por mucho que te conocieras cada una de las librerías llegabas a un tope. El colmo, y ahora me río, fue cuando dispuse que la solución para algunos escritores era leerlos en inglés porque esto sí se conseguía. Y, por supuesto, para mí no era lo mismo uno que otro. Siempre cerca un diccionario. Una lectura, según yo, con obstáculos y con una velocidad casi de tortuga.

Soluciones había: viajes, que implicaban gastos fuera de proporción porque a cuánto salía un libro si sumabas transporte, hotel y comida o las molestias a los amigos que nunca dudaron de verte con una cara de: otra vez, no. Aun así, hubo títulos imposibles por muchos años.

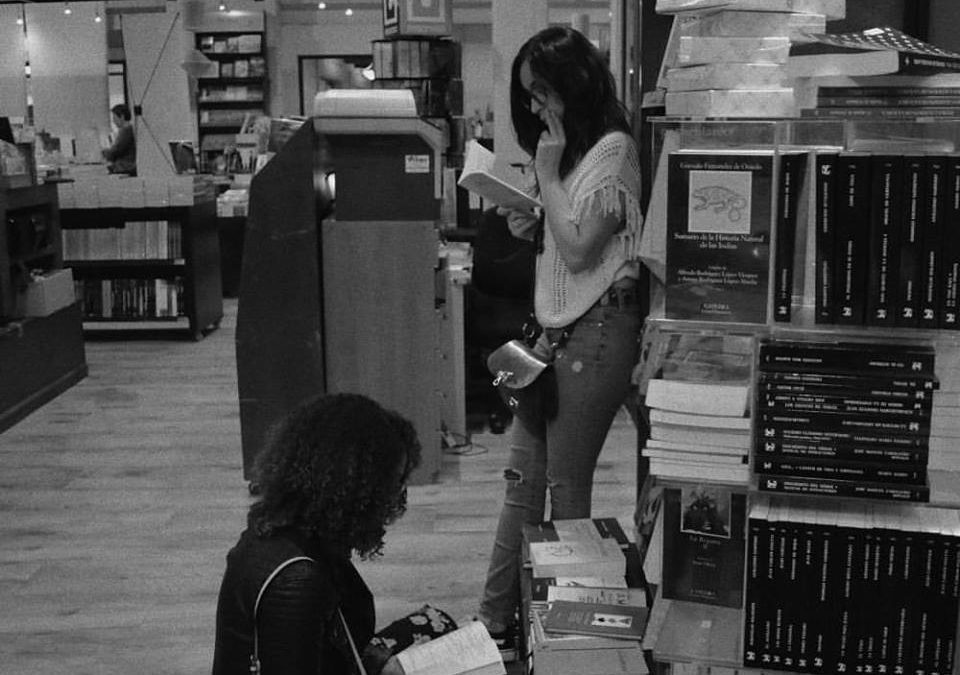

Vuelvo al 2018 y empiezo a caminar libremente por la librería. Debo confesar que esto fue un inconveniente del pasado. El no poder tocar, abrir, leer ningún ejemplar con el agravante, en un caso, de una sombra inquisidora que curiosamente se desplazaba detrás de ti y te preguntaba siempre qué querías. ¿Cómo saberlo con esa exactitud? No hubo oportunidad de investigar, de sorprenderte, de comprar incitado por unos párrafos leídos al azar. Incluso de saber si la letra era del tamaño adecuado o no y para ir al extremo, la calidad del papel y si el tipo de encuadernación encajaba con tus estándares. Sí, quienes leemos nos fijamos en muchos pequeños detalles: hasta el peso del libro importa. Con uno liviano puedes leer caminando, llevártelo para abrirlo en cualquier momento. Por el contrario, los voluminosos están destinados a ser leídos en casa y nunca conocerán la ciudad, ni la clínica del dentista.

Un libro encierra un todo de exigencias. Es una catástrofe aquellos libros que van perdiendo hojas inexorablemente hasta quedar reducidos a la pasta y partes imposibles de arreglar. O que te llegan a costar una fortuna en cinta adhesiva.

El placer en una librería es vagar en ella. Tocar. Nada ni nadie debe apresurarte porque entonces la inspiración se esfuma. Mejor te vas y juras nunca más volver. O lo haces a regañadientes contigo misma, compras, y por alguna misteriosa razón, ese libro en particular te cae mal, muy mal. Dinero echado al basurero, fuera de quien fuera. Caigo en la cuenta que somos delicados y necesitamos trato especial. Libertad, esa es la esencia de una librería. Ahora que escribo caigo en la cuenta de que si hay quien te atienda detrás de un mostrador, o te persiga, la magia se desvanece.

Regreso al SOPHOS de hoy. Tantos libros, autores, editoriales. A mi edad, la selección debe ser cuidadosísima porque ya no existe el pretexto de que estamos guardando para la vejez: el engaño por excelencia del pasado. Para quienes se inician esta excusa es válida. Si el material impreso dejara de existir, tienen que asegurarse desde ya de contar con muchos ejemplares que les proporcionen ese sentimiento de hermandad libro-persona. Qué traerá el futuro nadie puede pronosticarlo, hasta la tierra podría quedarse sin árboles. ¿Quién sabe? Y quedará solo la máquina como el instrumento de lectura.

Afortunadamente mi doble clavito de ese primer día surtió efecto y celebro como nadie los veinte años de SOPHOS, su madurez. Hoy que escribo algunos recuerdos de cómo fueron mis primeros años como lectora y las argucias de las que tuve que echar mano, no puedo menos que sentirme muy bien conmigo misma. Valieron la pena. Ninguna es necesaria ahora.

Evelyn Klüssmann Oates

Calidad, doña Evelin un Gran ser humano Dios les siga bendiciendo, muchos exitos.

Una lectura muy sabrosa. Abrazos querida amiga.

Super interesante el articulo!!!