Chillon! Thy prison is a holy place…

Byron

El penetrante frío que siente el viajero contemporáneo, apenas iniciados los rigores del invierno, no es sino una vaga evocación de lo que debió ser habitar el calabozo en los tiempos de Bonivard. La piedra, tan sólida como la que forma la cuenca del lago Lemán, tiene un dejo de hielo y hasta parece tener una película cristalizada en la superficie. Por las pequeñas ventanas enrejadas, los grises días de nieve y las tormentas que encrespan el lago y cubren los picos alpinos debieron contribuir profundamente a otra obnubilación, la de los espíritus que se extinguían en esa prisión, ocasional morada de los duques de Saboya y habitación castrense de algún carcelero que cuidaba pasos escarpados y frágiles fronteras.

El penetrante frío que siente el viajero contemporáneo, apenas iniciados los rigores del invierno, no es sino una vaga evocación de lo que debió ser habitar el calabozo en los tiempos de Bonivard. La piedra, tan sólida como la que forma la cuenca del lago Lemán, tiene un dejo de hielo y hasta parece tener una película cristalizada en la superficie. Por las pequeñas ventanas enrejadas, los grises días de nieve y las tormentas que encrespan el lago y cubren los picos alpinos debieron contribuir profundamente a otra obnubilación, la de los espíritus que se extinguían en esa prisión, ocasional morada de los duques de Saboya y habitación castrense de algún carcelero que cuidaba pasos escarpados y frágiles fronteras.

Los grabados y las ilustraciones de época, por el contrario, revelan una fortaleza agraciada, que hinca sus cimientos en el confín septentrional del lago y cuyos techos rojos y piedras grises se pintan fácilmente de ocre en el crepúsculo (sí, la piedra es así de dócil en el fondo: hielo en el frío interior, ámbar en el exterior). Pocos escenarios parecen tan amigables como éste: las olas aceradas del lago, la ladera boscosa, el horizonte de picos nevados, las playas que se abren en lo que desde hace más de un siglo se designa como la Niza del norte. El resultado es suavemente mágico, romántico: un castillo de cuento de hadas, en la forma en que la literatura victoriana y sus ediciones ilustradas nos han hecho creer que debe verse un castillo de este tipo.

Por supuesto que otros elementos contribuyen al efecto: naturaleza, organización escultórica de volúmenes (nada en Chillon es simétrico y, sin embargo, todo lo parece), pero, sobre todo, ese sentido tan civilizado que mana del mundo suizo, tan acomodado, tan distanciado, al parecer, de las cotidianas molestias de otras regiones.

Las riberas del lago Lemán han tenido suficientes visitantes notables a lo largo de los últimos dos siglos como para validar este acomodamiento. Como se sabe, en el siglo dicieciocho Voltaire y Rosseau compitieron, sin saberlo, por ser los vecinos más famosos. Pero Voltaire estaba demasiado preocupado con sus asuntos eróticos y su protagonismo francés, y Rousseau apenas se molestó en utilizar a Chillon como el escenario que da pie al desenlace de su Nueva Eloísa; acaso del par de líneas que le dedica es posible deducir, tan sólo, la funcionalidad de un paseo burgués

Las riberas del lago Lemán han tenido suficientes visitantes notables a lo largo de los últimos dos siglos como para validar este acomodamiento. Como se sabe, en el siglo dicieciocho Voltaire y Rosseau compitieron, sin saberlo, por ser los vecinos más famosos. Pero Voltaire estaba demasiado preocupado con sus asuntos eróticos y su protagonismo francés, y Rousseau apenas se molestó en utilizar a Chillon como el escenario que da pie al desenlace de su Nueva Eloísa; acaso del par de líneas que le dedica es posible deducir, tan sólo, la funcionalidad de un paseo burgués

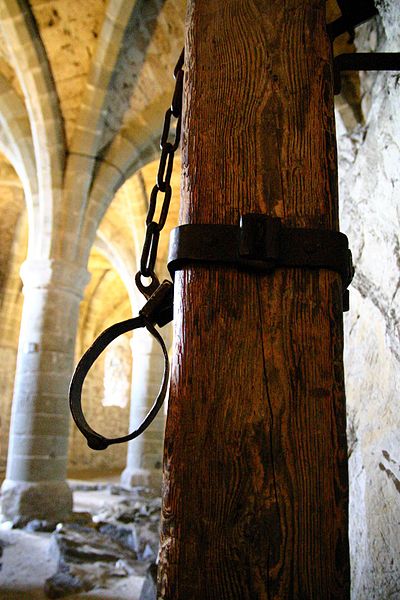

El visitante más compenetrado de Chillon es incuestionablemente Lord Byron. Su firma inscrita en el pilar al que, supuestamente, estuvo encadenado el prisionero que él mismo contribuyó a hacer famoso, Bonivard, un monje rebelde del siglo XVI, es objeto de peregrinación forzosa para los adeptos (por otro lado, cada vez más escasos: ¿quién lee hoy a Byron por placer y quién tiene noción de su importancia literaria e histórica?).

Los amantes de las anécdotas literarias (que no coinciden necesariamente con los mejores lectores) conocen de sobra ésta, que ocurre hacia 1816 y que reúne a tres personajes cruciales de la literatura inglesa: el mismo Byron, Shelley y su esposa, Mary. Hermoso y sereno como puede ser a veces, el lago es famoso por sus tempestades. La anécdota quiere que sea en ocasión de una de ellas que estos tres escritores (una segunda mujer, hermana de Mary y antigua amante de Byron está involucrada pero no es relevante para las letras) hagan la apuesta de escribir la historia más terrorífica posible. En el prólogo de su única novela conocida, Mary Shelley registra la apuesta y el hecho de que sólo ella cumpliera con sus términos. El producto, sin embargo, no debiera entenderse como un cuento gótico en el sentido estrictamente formal en que usualmente se transcribe en la actualidad, sobre todo al limitado y bidimensional universo fílmico. El relato del Doctor Frankenstein ocurre en el intersticio entre la Ilustración y el Romanticismo e invoca el sentido del terror, no por sí mismo, sino en el marco de una cuestión filosófica fundamental, la autonomía entre creador y creación, el grado de compenetración del artista en su esfuerzo creativo y, si se quiere, aunque esto también puede ser una construcción tardía, la responsabilidad del creador en las consecuencias de su creación. Terror, si, pero de una naturaleza demasiado intelectual.

No existe evidencia de que la apuesta de Chillon haya hecho mella en la obra de Shelley. Pensador más atormentado, increíblemente visionario, Shelley es un enfant terrible de su época, tanto como un personaje trágico por derecho propio, que lleva las consecuencias de la revolución a extremos que apenas se consolidarán en el siglo veinte y, aún así, sólo de forma parcial y ocasional. Ateo militante, defensor y practicante del amor libre, opositor al régimen monárquico, profeta (fallido) de la caída de la corona británica, la obra de Shelley resulta en términos literarios compleja y está escrita en un lenguaje sumamente difícil de traducir. De su paso por el lago Lemán surgen algunos poemas de corte filosófico (el Himno a la Belleza Intelectual, por ejemplo) que revelan un tipo de preocupaciones menos peregrinas que las consecuencias de una noche de tormenta. Sólo años después y antes de su misteriosa muerte escribirá algo remotamente asociado, una Oda a la Libertad en cuyos versos se mezclan, entre otros recuentos, la revolución española y el sueño no contemplado de Byron, la independencia de Grecia.

Byron es, por su parte, el más explícito en su vinculación con Chillon, si no en su relación con la apuesta tan valorada por Mary. De sus incursiones al castillo, de su descubrimiento de estas historias locales en las que se acompaña de la amistad de Shelley, surgen un soneto y una “fábula” que, acaso por su brevedad pero seguramente más por su intensidad, constituyen obras maestras. Aquí la serenidad racional, el discurso filosófico, encuentran menos cabida que en los textos de sus dos compañeros de viaje. Byron es romántico, su fuerza es la pasión, sus dotes de poeta lo hacen actor y, de hecho, el monólogo de Bonivard es una caracterización. Byron se compenetra de este héroe casi mítico, menor y por lo tanto más maleable, del siglo dieciséis; se encadena a su pilar; añora la libertad por su valor intrínseco y no por sus derivaciones y consecuencias filosóficas o políticas. A diferencia de los viajeros modernos, Byron no recorre la estética de la fortaleza sino se hunde en el frío y la oscuridad de sus entrañas para descubrir su verdadero sentido ahí, en la víctima y en su redención.

Paradójicamente, quizás estos tres viajeros de los albores del siglo diecinueve tenían algo en común, no el haber escrito obras de terror para las cuales la realidad es redundante, sino el haber reflexionado cada uno a su manera sobre el sentido de la libertad en un mundo que empezaba a ser moderno.

Paradójicamente también, el distraído visitante de Chillon olvida fácilmente, con su persistente negación de la historia, que estas arquitecturas del pasado, estéticas solamente en apariencia, debieran ser ante todo un recuerdo del milenario aunque inconcluso esfuerzo del hombre por suprimir las libertades del hombre.